呼吸器内科とは

急性・慢性の呼吸器疾患を診療

呼吸器内科は、肺や気管支、胸膜などの疾患や症状を専門的に診療する科目です。

当院では、風邪症候群、インフルエンザ、マイコプラズマ、咽頭炎、扁桃炎、気管支炎、肺炎、気胸、胸膜炎、呼吸困難感、過換気症候群などの急性疾患から、気管支喘息、咳喘息、百日咳、COPD(慢性閉塞性肺疾患;肺気腫・慢性気管支炎)、慢性呼吸不全、気管支拡張症、副鼻腔気管支症候群、びまん性汎細気管支炎、睡眠時無呼吸症候群、間質性肺炎(特発性、膠原病関連、肺線維症、特発性器質化肺炎など)、肺非結核性抗酸菌症、肺結核、誤嚥性肺炎、好酸球性肺炎、過敏性肺炎、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症、などの慢性疾患まで様々な呼吸器疾患の診断と治療および管理を行っております。

「咳が続く」「痰が切れにくい・痰がひっかかる」「喘鳴(ぜーぜー、ヒューヒュー)がする」「動くと息切れがする」「胸が痛む」といった症状のある方は、呼吸器疾患が隠れている可能性がありますので、早めに受診なさるようお勧めいたします。

他にも呼吸器のことで気になることがございましたら、ご遠慮無くご相談ください。 ご受診の際には、WEB問診にご回答をお願いいたします。

急性呼吸器感染症(インフルエンザやCOVID-19など)の流行状況はこちら⇒

病気を治すために関わる生活習慣について

日々の生活習慣が関わる病は長年のよくない生活習慣が関わっていることも多い中、薬剤の選択や服薬方法などできるだけ現在の生活習慣を変えずに診療を進めさせて頂きますが、どうしても変えなければならない場合があります。

生活習慣を変えることは大変な負担ですが、具体的な方法を提案させて頂きますので、ありたい目標に向けて、共に検証しながら達成して行きたいと思います。

呼吸器内科で取り扱う疾患について

- 風邪症候群

- インフルエンザ

- 咽頭炎

- 扁桃炎

- 気管支炎

- 気管支拡張症

- 肺炎

- 気管支喘息

- 咳喘息

- マイコプラズマ

- 百日咳

- 肺結核

- 気胸

- アレルギー性鼻炎

- 胸膜炎

- 呼吸困難感

- 気管支喘息

- COPD(慢性閉塞性肺疾患:肺気腫・慢性気管支炎)

- 慢性呼吸不全

- 副鼻腔気管支症候群

- びまん性汎細気管支炎

- 睡眠時無呼吸症候群

- 間質性肺炎(特発性、膠原病関連、肺線維症、特発性器質化肺炎など)

- 肺非結核性抗酸菌症

- 肺結核

- 誤嚥性肺炎

- 好酸球性肺炎

- 過敏性肺炎

- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症

- IgG4関連肺疾患

- 肺胞低換気症候群

- 肝肺症候群

など

主に次のような症状を診療します

- 咳(乾いた咳、湿った咳、濁った咳、夜や朝だけの咳、会話時だけの咳)

- 痰(透明粘稠、サラサラ、血痰)

- 息切れ

- 呼吸苦(安静時・動作の時)

- 胸痛

- 胸の重たさ(違和感)

- 息を吸いにくい感じ

- 喉のつまり

- 健診時の胸部レントゲンでの異常な影

- いびき

- タバコがやめられない

など

ご受診の際には、WEB問診にご回答をお願いいたします。

当院で可能な呼吸器の検査

胸部X線撮影(デジタルX線撮影装置)

「レントゲン」と呼ばれる検査ですが、肺容量(肺の大きさがに左右差がないか、大きく膨らみ過ぎていないか、下の肺や上の肺や一部の肺だけ縮んでいないか、破れていないか(気胸))、影の形状(肺癌の様にくっきりしたものか、炎症の様に境目が不鮮明か、網目状の影か、顆粒や小粒の影か、血管とつながっているか)、肺の血管が細いか太いか、あるいは肺の上下で血管の大きさが違うか、気管支の壁が肥厚していないか、あるいは気管支が先の方まで拡張したままか、肋膜(胸膜)が厚いか、胸水が溜まってないか、心臓の裏や横隔膜の下に影が隠れていないか、心臓が腫れたり突出したり左右に偏位したり圧排されていないか、気管が細かったり偏位していないか、大動脈や肺動脈を含む縦隔(じゅうかく)と呼ばれる中央部のどこかが腫れていないか、肋骨の変形(漏斗胸や肺気腫、骨折)、脊椎の変形などがないか、等の所見をもとにして、

肺炎、非定型肺炎(マイコプラズマ肺炎)、肺がん/転移性肺がん、肺結核、COPD(肺気腫(過膨張、ブラ)・慢性気管支炎)、気管支拡張症、肺非結核性抗酸菌症、間質性肺炎/肺線維症、好酸球性肺炎、特発性器質化肺炎(COP)、特発性胸膜肺実質線維弾性症(PPFE)、自然気胸、縦隔気腫、胸水、心拡大、心不全、胸部大動脈瘤、漏斗胸、胸膜炎、肺真菌症、結核腫、無気肺、円形無気肺、肺高血圧、縦隔リンパ節腫脹、悪性リンパ腫、肋骨骨折、蓄膿症(副鼻腔炎;上顎洞炎)、食道裂孔ヘルニア、神経線維腫症、胸腺腫、横隔神経麻痺、粟粒結核、胸椎圧迫骨折、胸膜腫瘍、じん肺、気管狭窄、などの病気の可能性がないかを調べます。

当院ではデジタルレントゲン撮影装置を使用しているため、レントゲン室から出た時には診察室で画像が見える状況ですので、さほどお待たせせず結果を説明させていただきます。

撮影時は、多くは深く息を吸ってから息を止めて撮影しますが、気胸や肺気腫を疑う場合には息を吐いて、心臓の近くや胸の端の影か不明時には体の向きを変えて、また、胸の中央や肺の上の影を疑う場合には前を向いていただくなど撮影方法を変更いたしますが、短時間で終了します。

なお、X線写真は、肺ばかりではなく血管、心臓、肋骨、乳房、などの重なり合った影の情報のため、前後の広がりなど病気の精密な評価には十分とは言えません。

全員の方には必要はありませんが、高分解能CT((高精細CT);High Resolution CT;HRCT)という検査を受けていただくようお願いすることがあります。

HRCTは、肺の破壊や血管との関係、気管支の壁の厚さや気管支内部の粘液や小さい空洞や各部位の肺の大きさの変化などがわかり、早期の肺癌やカビ、リンパ節の腫大、免疫の異常による特殊な肺炎、肺気腫、間質性肺炎/肺線維症、気管支拡張症、慢性の気管支喘息や慢性気管支炎、などの病気の治療に直結する非常に有用な検査です。

HRCTは、CTの中でも被曝量が少なく1回の息こらえで薄いスライスでより細かく画像を再構成することで通常のCTよりも空間分解能(解像度)を向上させた高分解能のCTですが、精度管理のしっかりした施設に紹介させていただいております。

なお、レントゲン撮影で皆さんが最も気になさることはX線による被爆と思います。

被曝線量につきましては、100~1000mSvではがん死亡リスクが上がる確率的影響があると言われていますが(100mSvがリスクの起きるしきい値)、胸部X線撮影では0.06mSv程度としきい値未満であり、撮影するメリットの方が大きいと考えられますが、それでも不安をお持ちの場合には是非、ご遠慮なく事前に教えてください。

※特に直近に妊娠の可能性がある方の場合には、必要時以外には撮影は実施しておりません。

呼吸機能測定装置 Discom-51

肺の容量や、肺の換気機能を調べる検査です。肺活量、%肺活量(年齢・身長・性別に基づく予測肺活量に対する実際の肺活量の比率)、努力性肺活量(胸いっぱいに息い込んでから一気に吐き出した息の総量)、1秒量(努力性肺活量のうちの最初の1秒間に吐き出された息の量)、%1秒量(予測1秒量に対する実測の1秒量の比率)、1秒率(努力性肺活量に対する1秒量の比率;70%未満はCOPD)、フローボリューム曲線(思い切り吸った最大吸気の状態から一気に息を吐き続けて(できれば6秒間以上)、吐き切った時までの呼気の流速と出し切った肺気量の関係をグラフにします。この形状により、肺年齢、COPDや間質性肺炎などの病気の状態を推測することが可能です)。

本器はメッシュセンサー(ディスポーザブル)を採用しているためフィルター装着の必要がなく、息を吐く時の抵抗が少ない装置です。また、呼吸機能検査は息を思い切り出す必要があり大変しんどい検査という印象ですが、本器は大画面のためご自身で呼吸の状況をモニターすることが可能であり、検査を受けるというよりも検査に参加協力するという気持ちになるため検査のやり直しが少なく、しんどいことはしんどいものの以前の検査器よりも多少は負担は軽いと思います。

一酸化窒素ガス分析装置 NIOX VERO

約10秒間(小児は6秒間)一定の速さで息を吐くだけで呼気中の一酸化窒素(呼気NO)を測定できる簡便な検査です。

人体の中ではいろいろな場所でNO(一酸化窒素)が産生されていますが、特に気道でNOが高値の場合には活発な好酸球性気道炎症が存在している病態、すなわち気管支喘息の治療が必要な所見として大変有用な検査です。

気管支喘息や咳喘息では、健康な人に比べて呼気中の一酸化窒素が増加することが知られています。咳や痰や喘鳴だけでは気管支喘息とは断定できませんが、呼気NOの値が40ppb(パーツ・パー・ビリオン)以上の場合には、積極的な気管支喘息治療が必要であることを強く支持する所見として、早期の症状軽快を期待することができます。

逆に、呼気NOが低値にもかかわらず喘鳴がある場合には心臓や肺炎、非好酸球性気道炎症など、他の病態を考えた診療に方針を変える必要を示唆してくれる検査です。

【特徴】気管支喘息に代表される好酸球性気管支炎の病態評価を短時間で簡単に正確に検査可能です。

咳治療では無用な抗菌剤の使用をすべきかどうかが重要になります。

この装置は気管支喘息やアレルギーの治療の必要性を判断する上で大変有用です。

総合呼吸抵抗測定装置 Most Graph01(モストグラフ)

肺の硬さや気管支を含めた肺全体の抵抗を推測することができる呼吸機能検査装置で、気管支喘息の治療効果が容易に測定でき、またCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の程度がわかります。被検者はマウスピースをくわえてノーズクリップで鼻を閉じ、普通に呼吸するだけなので簡単です。新しい検査機器で、導入しているクリニックはまだ少数です。

【特徴】安静呼吸で呼吸抵抗などの総合的な抵抗指標(*)を短時間で測定し、呼吸抵抗の周波数依存性を3Dカラーグラフィック表示します。

呼気、吸気の抵抗変化(呼吸周期依存性)の様子を3Dカラーグラフィック表示しオシレーション法(パルス、雑音)により0.25秒間隔で実時間測定します。

カラー表示により、呼吸の状態についての理解が用意が短時間の呼吸抵抗の変化を検出可能になりました。

※「総合的な抵抗指標」…呼吸インピーダンス(Zrs:Respiratory System Impedance)、及びその成分である呼吸抵抗(Rrs)と呼吸リアクタンス(Xrs)を指します。Rrsは気道抵抗や組織抵抗等の呼吸器系全体の粘性抵抗の和を表し、Xrsは呼吸器システムの弾性や慣性に関わる指標です。

呼吸機能検査装置 MiniBox+

この装置は肺容量や肺の換気機能としての「肺活量、1秒量、1秒率、フローボリューム曲線」、など一般的な呼吸機能測定項目はもちろん、四種混合ガスを用いて「全肺気量、機能的残気量、残気量、残気率」などより詳しい肺容量の測定のみならず、「肺拡散能」の測定が可能な特殊な装置です。

息切れを感じるようになった場合、COPD(肺気腫や慢性気管支炎)、慢性の気管支喘息、肺が固くなる肺線維症、進行した気管支拡張症、などの疾病では、残気量や肺拡散能の検査項目は病態を理解し、治療方針を決定する上で大変有用です。

特に、動くと息切れを感じる方の中でCOPD(肺気腫や慢性気管支炎)や慢性の気管支喘息など気道が狭くなっている方では、吸気時には気管支が開くために空気が肺の中に流入し易いのですが、息を吐き出す時に胸郭を押し込んで胸腔内の圧が上昇して気道が圧排されて狭くなり、出しきれない息が胸の奥に残ったままになります(この肺の奥に残った息の量が残気量です)。

息を最後まで吐ききれない病状が進むと、吸い込む息の量も十分に吸えずあっぷあっぷした呼吸状態となり、長く話すことが難しくなったり、動いた後に息が整うまで時間を要します(残気量が増加した状態)。

この残気量は動くことで増加するため、少し重たい物を持ったり、坂道を登ったり少し長い距離を歩くだけで息切れするようになり、だんだん外出を控えるようになってきます。

また、「肺拡散能」は、特に肺胞が破壊されたCOPD(肺気腫)や肺が硬くなり肺胞周囲の組織が線維化した肺線維症の病態を評価する上で非常に重要な検査です。

同じ肺機能で心機能にも差がないにもかかわらず、一方の方はさほど苦もなく日常生活を送っておられるのに、一方の方は少しの労作で息切れを感じることがあります。

これには肺拡散能の違いが原因となっていることがあり、治療方針を決める上で拡散能の検査は大変重要な検査です。

(詳細な機器の情報はこちらをご参照ください)

睡眠評価装置パルスリープ LS-140

携帯型睡眠評価装置はスクリーニング検査をすることが可能です。自宅での睡眠を記録し評価します。

睡眠は昼間の活動で疲れた体と脳を休息させるための、非常に大切な時間帯です。寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、ぐっすり寝た気がしないなどの症状には、睡眠時無呼吸症候群などの原因が考えられます。

呼気中一酸化炭素分析 ピコ プラス スモーカライザー

【検査内容】1日に吸うタバコの本数と相関する呼気中CO濃度を測定する装置です。

【特徴】禁煙保険診療を導入する際に現時点の喫煙状態を客観的に理解して頂くことが可能です。

多項目同時PCR検査 Bifire®SpotFire®

- 新型コロナウイルスCOVID-19

- RSウイルス

- アデノウイルス

- インフルエンザA

- インフルエンザB

- パラインフルエンザ

- ライノウイルス/エンテロウイルス

- ヒトメタニューモウイルス

- インフルエンザA/H1-2009

- インフルエンザA/H3

- 季節性コロナウイルス

- マイコプラズマ

- クラミジア

- 百日咳

- パラ百日咳

15種類の伝染性病原体を網羅的に迅速に(15分間)遺伝子検査で検出する装置です。

COVID-19の流行は今も止まず、症状の軽いオミクロン株は再び病原性の高い株に変化しています。今までウイルス検査は大規模な検査機関のPCR機がなければ判定できなかったところCOVID-19流行に伴い小型のPCR検査機が開発され、また、COVID-19やインフルエンザは抗原定性検査で容易に検出できるようになりました。しかし、COVID-19以外の重症化し易い病原体のPCR検査をクリニックで実施することは困難でした。

また、小児では抗原定性検査で検出し易いアデノウイルスやRSウイルスは、抗原量の違いから成人では検出が難しく診断困難であり、複数回の血液検査での抗体価で判定する百日咳の診断には2週間以上を要していました。

この多項目同時PCR検査 Bifire®SpotFire®は、費用は3割負担で約5,000円を要しますが、上記の15種類の病原体を網羅的に迅速(15分)に検出することが可能であり、治療選択や予後を予測する上で非常に有用な検査です。

特に日本ではまだ検出頻度が不明ながら、世界的には重症化し易いウイルスとして注意喚起されているRSウイルスの検出には特に有用な検査です。

呼吸器専門外来

呼吸器専門外来で扱う代表的な症状・疾患

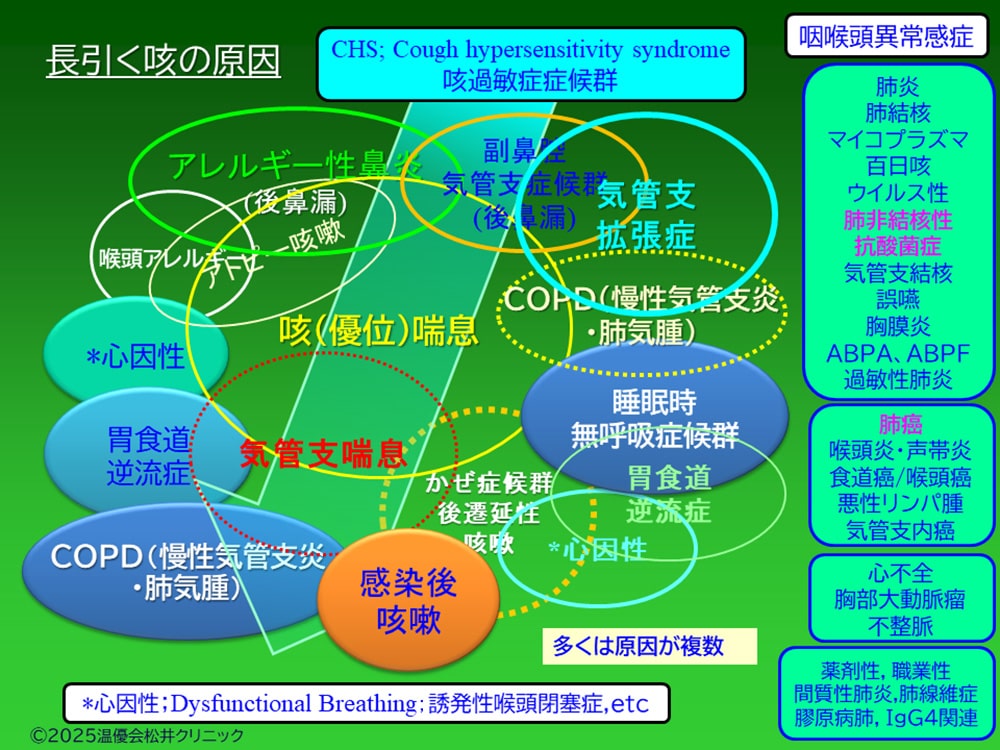

長引く咳

風邪症候群やインフルエンザなどの呼吸器感染症の場合、咳は通常、徐々に軽くなります。2~3週間すれば治まってきて、8週間(2ヶ月)以上も続くようなことはありません。

3週間以上続く咳を「遷延性咳嗽」、さらに長引く咳で8週間以上続いている咳を「慢性咳嗽」と言います。咳が長引けば長引くほど、感染症以外が原因となっている可能性が高くなります。

可能性として高いのは感染後咳嗽ですが、風邪薬が効かない場合、2-3週間咳が治るのを待ってから咳喘息の検査や治療をするということは、現実的ではありません。激しい咳で悩まされた方はご理解できると思いますが、咳が続くと眠れませんし、日中に人と会話ができず、嘔吐しそうなほど咳が続いたり、咳のせいで頭痛が激しくとても仕事ができない、など経験の無い方にはわからないつらい病気です。風邪薬を飲んでも治らない咳症状があれば、早めの受診をお勧めいたします。

また、受診に先立って、「WEB問診」の「咳と痰」のボタンを押して、事前にご回答いただければ治療方針をすぐに立てることが可能となりますのでご協力をお願いします。

気管支喘息

気管支喘息は、空気の通り道である気道に炎症が起きる疾患で、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という症状(喘鳴)が特徴的です。

気管支喘息の患者様の気道は過敏になっており、アレルゲン(ダニやハウスダストなど)やウイルス、タバコや冷たい空気などによる刺激が加わると、気道は狭くなります。気道が狭くなると、咳が出たり、息苦しくなったりします。

治療としては、抗原回避(アレルギーの原因物質を排除する環境整備)をし、喘息治療薬を適切に用います。喘息の治療薬には、発作を予防するために定期的に使う長期管理薬(コントローラー)と、発作が起きた時に、その症状を鎮めるために頓服的に用いる発作治療薬(リリーバー)の2種類があります。リリーバーを使わなくても済む状態を目指して、コントローラーを上手に使って治していきます。

COPD(慢性閉塞性肺疾患;慢性気管支炎、肺気腫の両方を含む病態)

★「COPD-PS」;COPDのスクリーニングテスト

「COPD-PS」;5点以上であればCOPDが疑われますので早期の受診をお勧めします。

「COPD-PS」はこちら

(この中で質問2;これまでに咳をした時に痰が出たことがどれだけありましたか?、の質問。

これまでに、1ヶ月に数日であっても咳をすると痰がからんだり出たことがあれば1点です。)

COPDは、「シーオーピーディー」(COPD:chronic obstructive pulmonary disease)と読み、日本語の病名は「慢性閉塞性肺疾患」と表記されます。

簡単にCOPDと表記することが多くなりましたが英語読みであり、また、病名から病気をイメージしにくくまだまだ知られていない病名です。

昭和60年頃までは、日本の呼吸器の医師が「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼んでいた全く異なる2つの病名でした。

しかし、アメリカやヨーロッパで、この2つの病気の人で呼吸機能検査で気管支が狭くなって(一部閉塞して)自分の吸った空気を1秒間に7割以下しか出せない(1秒率が70%未満)人をまとめて「COPD」と呼ぼうと決めた病名です。

この2つの病気「肺気腫」と「慢性気管支炎」は、進行すると「息切れ」が出現する点は似ていますが、進行するまでは症状が異なり、病名の定義も全く異なる病気です。

「肺気腫」は、組織を顕微鏡で見ると(病理検査)明らかに肺胞が破壊され(乾燥したヘチマやスポンジの断面に穴が空いているイメージです)、CTでは肺に多くの穴が空いて見え、酸素の取り込みが障害される病理学的な病名です。

一方、「慢性気管支炎」は、顕微鏡(病理学的)やCTで肺胞の破壊が殆ど無くても気管支の炎症が続いて慢性的に咳や痰などの症状が続く状態を表現する臨床的な病名です。

病理学的か臨床的症状かの診断の仕方が異なる2つの病気ですが、呼吸機能検査(スパイロメトリー)をした時に気管が狭くなって息を出しにくい状態(“気流制限”がひどい病態ということで“閉塞性”というobstructiveの“O”の入った“COPD”という名称になっています)を2つの病気の共通点として、「まとめてCOPD」という扱いになりました。

「慢性気管支炎」も「肺気腫」も過去に一時期、タバコを吸っていた人に多いのですが、粉塵暴露や、小児期を含めた呼吸器感染症をきっかけに発症する方もおられますし、タバコや粉塵を吸ったことの無い方もおられますし、しんどい時だけ医療機関を受診していた気管支喘息の方(特に喫煙歴のある方)もCOPDと区別つかない病状になります。

慢性気管支炎の医学的な定義は、「1年に3ヶ月間」、「2年間以上」咳や痰が続く状態です。そして、肺気腫のように肺胞の破壊が無くても慢性の気道炎症のために気管支の壁が肥厚し気道が狭く痰(気道分泌物)が気管支の中に溜まって空気が通りにくくなり1秒率が70%未満の“気流制限”を起こしていればCOPDと診断されますが、患者さんの多くは咳や痰が続くときに“風邪(かぜ)”と思って医療機関を受診するため症状が軽快し、自分は「3ヶ月間」続く咳や痰はないと思っている方も多く、COPDと診断される方が少ない原因となっています(COPDの具体例を上の「COPDを漫画で解説!詳しくはこちら」で紹介しています)。

また、慢性気管支炎は臨床的診断と記載しましたが、症状だけで診断することはできませんので、聴診器での気道分泌物を含む気道の音(副雑音)や呼吸機能検査や高精細CT検査での気道の壁肥厚や気道内腔の狭さなどの所見を参考に診断します。

慢性気管支炎は喀痰が少なければ治癒し易いのですが、咳と痰の症状が強い場合には増悪し易く重症化しやすく、増悪すると心臓や脳血管が悪化することが多く、また、気管支喘息の治療が有用な方も多く、咳や痰が続く場合には早めの受診をお願いします。

肺気腫は、肺の末端の肺胞(*)が過去のタバコなどの影響で破壊されるばかりではなく((*);毛細血管に囲まれた薄い膜の袋状の組織がブドウの房状に集まり、酸素を取り込み二酸化炭素を出すガス交換が行われるところです)、そこにつながる細い気道の周囲の組織ももろくなり、周囲の支えを失った気道の内腔は息を吸う時は開き、息を吐く時は胸の中の圧力(胸腔内圧)に耐えられず狭くなり、懸命に息を吐いても出口が塞がれてしまうため息をすっと出せず、呼吸機能検査で1秒率が70%未満の“気流制限”を起こして(COPD)息切れを感じるようになります。

肺気腫は、ある程度進行すると、聴診では肺胞呼吸音という肺の奥に空気が入り込む時の音が聞こえなくなり、胸部X線写真では肺の過膨張や、横隔膜の平低化、心臓の影の縮小、肺の血管の数や幅が減少する、等々の特徴的な所見から疑うことが可能ですが、肺胞の破壊を証明するには高精細CT検査が有用です。

肺気腫には気腫の分布から3種類があり、肺線維症と合併するタイプもあり、肺癌を発症することが多く、高精細CT検査(HRCT;「当院で可能な呼吸器の検査」、「胸部X線撮影(デジタルX線撮影装置)」の説明文の最後の方に記載しています)を受けていただくことが望ましい病気です。

実際にはこの「肺気腫」と「慢性気管支炎」の2つの病名の両方に当てはまる方も少なくありません。

もし、歩行時や坂道・階段での息切れ、咳(せき)や痰(たん)が続いたことのある方、風邪をひくと長引いたり、何回も風邪にかかる方、そして、50歳以上で、過去に僅かでもタバコを吸った経験がある方は、COPDの可能性があります。

特に息切れがなくても、咳や痰が続いたことがある方、痰が喉や胸に絡む方、年に2回以上風邪にかかる方、また、タバコをやめられないで息苦しかった経験がある方はCOPDの可能性があり、呼吸機能検査を受けていただきたくお願いします。

なお、息切れが少なく、慢性気管支炎の症状である咳や痰のみの症状であっても、気管支喘息と関連する病態を合併しておられる方が多く、喘息薬を併用すると症状がかなり軽快する方も多く、今まで気管支喘息症状があった方、タバコを吸ったことがある方、ゼーゼー、ヒューヒューという音が聞こえた方も、症状が落ち着いていてもCOPDを疑い、呼吸機能検査を受けていただきたくお願いいたします。

あらためて、喫煙歴(タバコを少しの期間でも吸ったこと)がある50歳以上の方で咳がつづく、痰がからむのがつづく方は息切れがなくてもCOPDの可能性がありますので、是非、受診してください。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群は眠っている間に何度も呼吸が止まる(睡眠時無呼吸)病気です。

多くの方が気づくのは「いびき」、「日中の眠気」、「家族から夜に息が止まっていると言われる」、「熟睡感がない」、などの症状です。

睡眠中に無呼吸や低呼吸(呼吸が浅い)と体内の酸素が不足し(酸素飽和度が80%など低値になります)、寝ているにもかかわらず緊張する神経である交感神経が興奮し心拍数が上がる緊張状態となり、熟睡できず日中に眠気や疲労を感じ集中力を保てず、交通事故を引き起こす危険性があり、また、血圧が上がり降圧剤が効きにくく、脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病や肥満、認知症など様々な生活習慣病を引き起こす怖い病気です(長引く咳の原因にもなります)。

中でも閉塞性睡眠時無呼吸症候群の方は就寝中に舌が喉の後方に落ち込み気道が閉塞されるため、CPAP(シーパップ)と呼ばれる、就寝している間だけマスクを装着して(出張にも持参可能な機器もあります)空気を気管に送り込み呼吸を助ける治療を受けていただくと、夜間の低酸素状態が改善して目覚めがスッキリとして病気のリスクを減らします。ご本人に自覚がないことも多く、ご家族に大きないびきを指摘される方はその可能性があります。

寝ているのに熟睡感がない、日中の眠気が多い、いびきがひどい、頭痛が続く、高血圧や糖尿病や咳が長引く咳のある方はご相談ください。

気管支炎

気管支とは、気管から肺に向けて左右に枝分かれした部分です。ウイルスなどの感染により、この気管支の粘膜に炎症が起こり、咳や痰などの症状のほか、時に発熱、食欲不振、全身倦怠感といった全身症状がみられる場合があります。これを一般に(急性)気管支炎と言います。風邪に併発することが多く、風邪による上気道の炎症が気管支へと波及することによって発症します。

肺炎でも咳や痰、発熱がみられますが、肺炎と違って、気管支炎では胸部X線写真上に肺の陰影が認められないので、この差によって見分けがつきます。

原因の多くはウイルスですから、根本的な治療薬はありませんので、治療としては鎮咳薬や去痰薬、消炎鎮痛薬、解熱剤などによる対症療法が中心になります(インフルエンザの場合には抗ウイルス薬、細菌感染の場合は抗生剤が用いられることもあります)。

肺炎

肺炎とは、主に細菌やウイルスなどの病原微生物が肺に感染して炎症を起こす疾患です。呼吸器の防御機能が病原微生物を排除できなかった場合や、病気やストレスなどのために免疫力が落ちている時など、つまり感染力が防御力を上回った場合に、病原微生物が上気道から下気道、そして肺にまで入り込んで感染し、肺炎になってしまうのです。

がん、心臓病に続いて、肺炎は日本人の死亡原因の第3位を占めています(平成23年人口動態統計)。高齢者や慢性の病気を持っている方などは肺炎に罹りやすく、しかも治りにくい傾向がありますので、要注意です。予防や早めの治療が重要で、予防には「肺炎球菌ワクチン」の接種が有効です。

間質性肺炎

肺は、肺胞というブドウの房のような形をした、ごく小さな袋がたくさん集まってできています。間質性肺炎は、この肺胞の壁の正常な構造が壊れ、線維化が起こる疾患です。肺胞の壁を通して人は酸素を体内に取り込んでいるのですが、この壁が硬く、厚くなるために、酸素が取り込みにくくなってしまいます。間質性肺炎の原因は、膠原病、塵肺、アレルギーなど様々です。原因不明の場合は、特発性間質性肺炎と呼ばれます。50代以降に多く、労作時の息切れや空咳(痰を伴わない、乾いた咳)などの症状が現れます。

治療としては、ステロイドや免疫抑制剤、鎮咳薬などによる薬物療法が行われます。

風邪をきっかけに病状が急激に悪化することがありますので、風邪予防のために日頃の手洗い、うがいを徹底する必要があります。また、肺炎やインフルエンザの予防接種を受けておくことも大切です。

結核

結核は、その昔流行し、昭和25年までは日本の死亡原因の第1位を占めていました。しかし、良い治療法が開発されて以来、患者数は一時期を除き、減少を続けています。

ただ、決して過去の病というわけではなく、現在も年間2万人以上の新たな患者が生まれ、年間2,000人以上の命が奪われています。結核は今でも、わが国の重大な感染症なのです(厚生労働省:平成24年結核登録者情報調査年報)。

結核は、結核菌が体内に入り、増殖することによって発症する感染症で、初期症状は風邪に似ています。2週間以上にわたって、咳や痰、微熱が続くようなら、早めに専門の医療機関を受診しましょう。

肺がん

肺がんは、肺の気管や気管支、肺胞の一部の細胞が何らかの原因でがん化したものです。肺がんは進行するにつれて周囲の組織を破壊しながら増殖し、やがては血液やリンパの流れに乗って転移していくことが少なくありません。

肺がんの一般症状は、ほかの呼吸器疾患の症状と区別がつかないことが多いため、なかなか治りにくい咳、血痰、胸痛、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、息切れ、声がれ、発熱などがみられる場合には受診をお勧めします。喫煙歴のある40歳以上の人は、特に注意が必要です。

※当院では、上記のような一般的な疾患のほかに「特発性間質性肺炎」「混合性結合組織病」など、極めて高い専門性の要求される疾患の診療も行っております。

喘息専門外来

喘息専門外来で扱う代表的な症状・疾患

気管支喘息

気管支喘息は、空気の通り道である気道が炎症などで狭くなることによって、喉が「ゼーゼー・ヒューヒュー」と鳴ったり(喘鳴)、咳や痰が出て呼吸が苦しくなったりするアレルギー性の疾患です。日本では、子どもの5~10%、大人の5%くらいが気管支喘息患者であると言われています。咳が出て苦しいことがあるなど、もしかして喘息かも知れないと思われたら、ご相談ください。

気管支喘息の症状

咳や息苦しさが発作的に起きて止まらなくなる、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という呼吸音(喘鳴)がみられる、夜間や明け方に発作がよく起こる、などが症状の特徴です。 COPD(慢性閉塞肺疾患)や心不全でも似たような症状がみられるので、この辺の鑑別が重要になってきます。

気管支喘息の原因

気管支喘息では、アレルギーを引き起こす原因物質であるダニやハウスダスト(細かいホコリ)、ペットの毛などが体内に入り、気管支でアレルギー反応が起こります。風邪やストレスが刺激となって、症状がひどくなるケースもあります。

気管支喘息の治療

治療としては、抗原回避(アレルゲンを排除する環境整備)をし、喘息治療薬を適切に用います。喘息の治療薬には、発作を予防するために定期的に使う長期管理薬(コントローラー)と、発作が起きた時に、その症状を鎮めるために頓服的に用いる発作治療薬(リリーバー)の2種類があります。治療の目標は、気道の炎症を鎮め、発作が起こらないようにすることなので、コントローラーがより重要性を帯びてきます。

禁煙外来

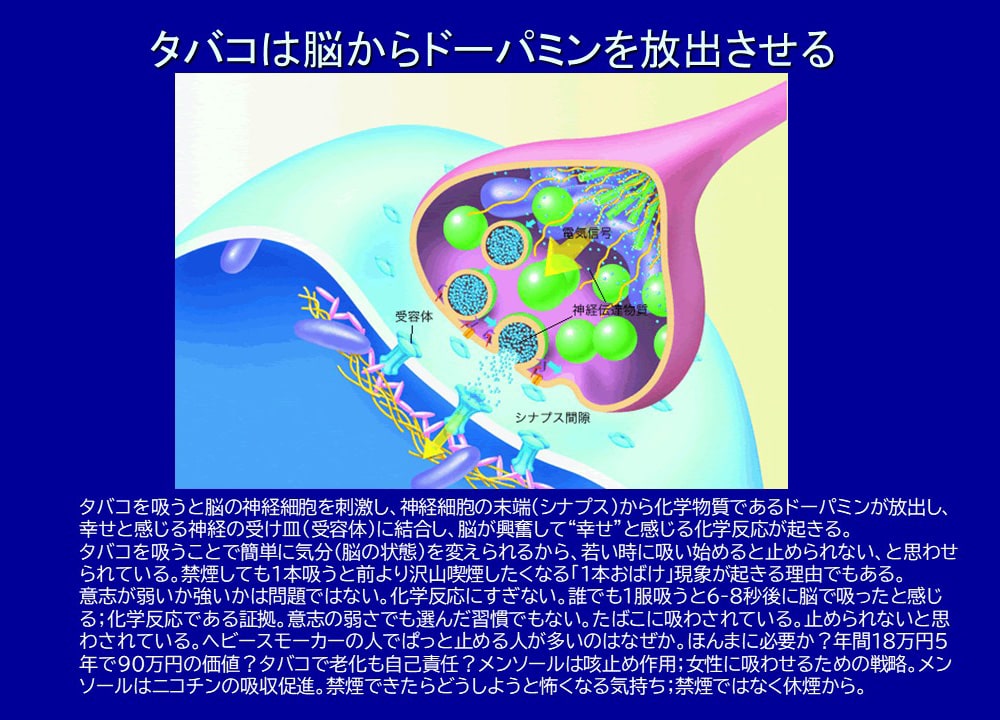

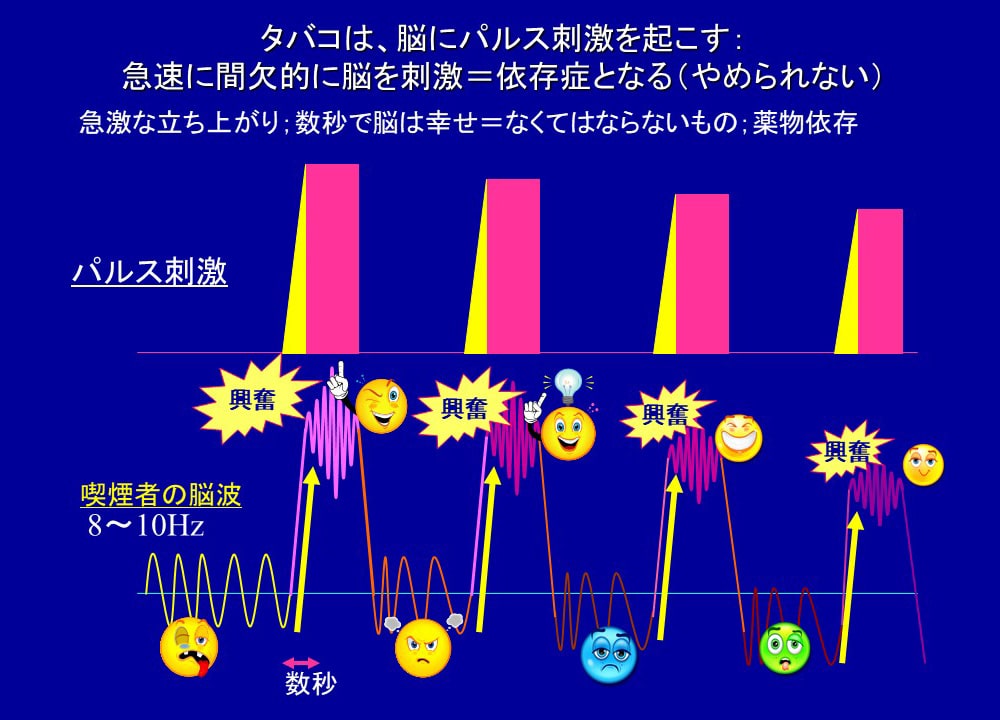

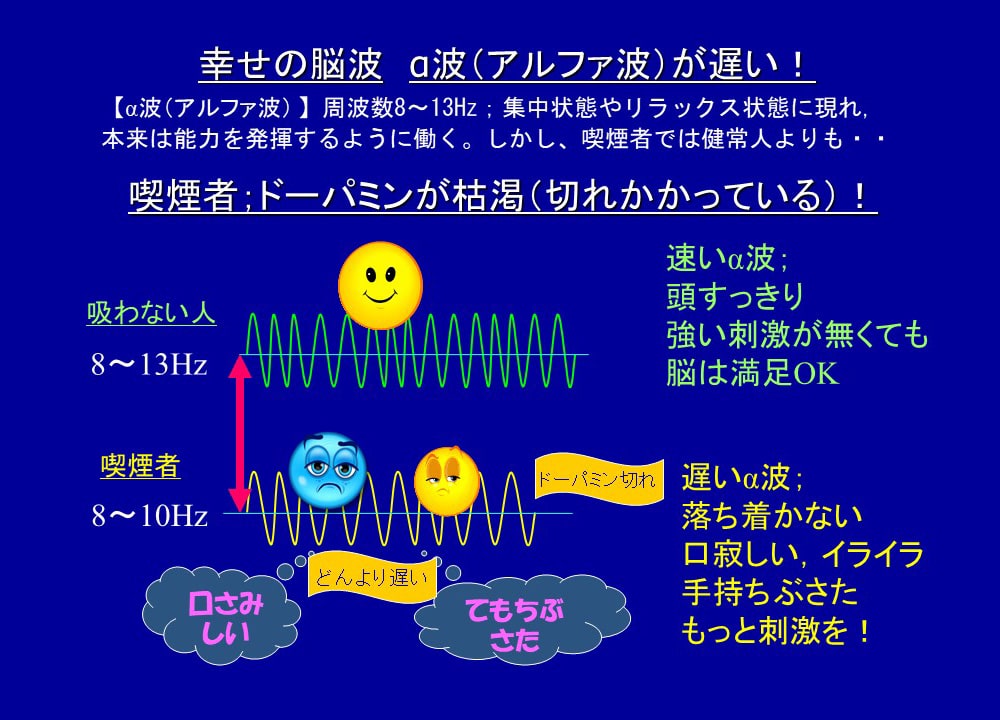

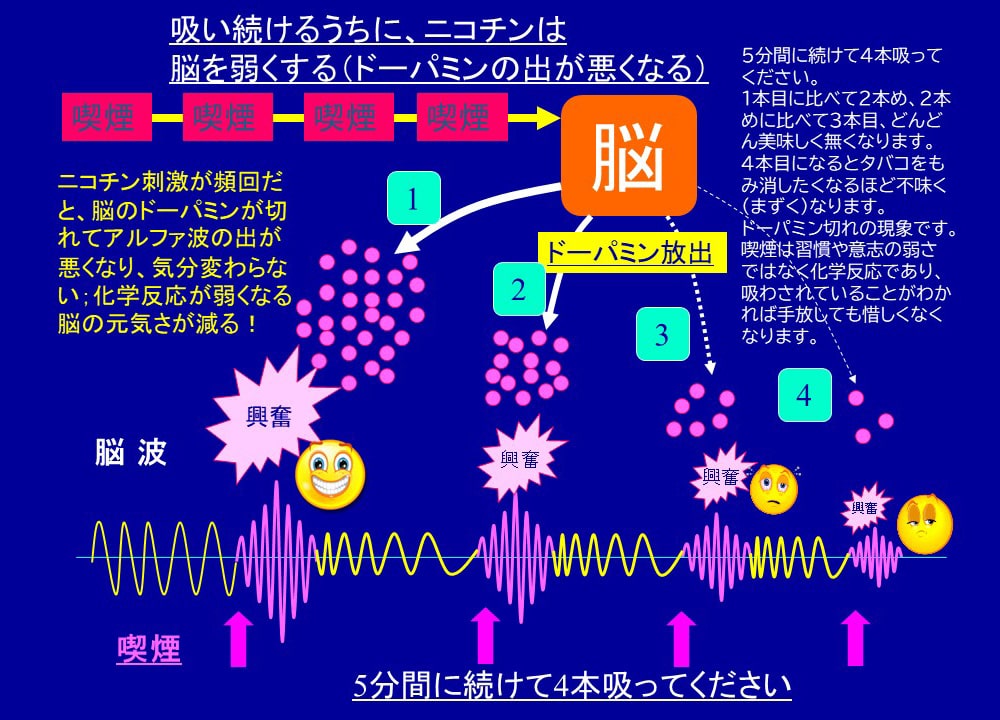

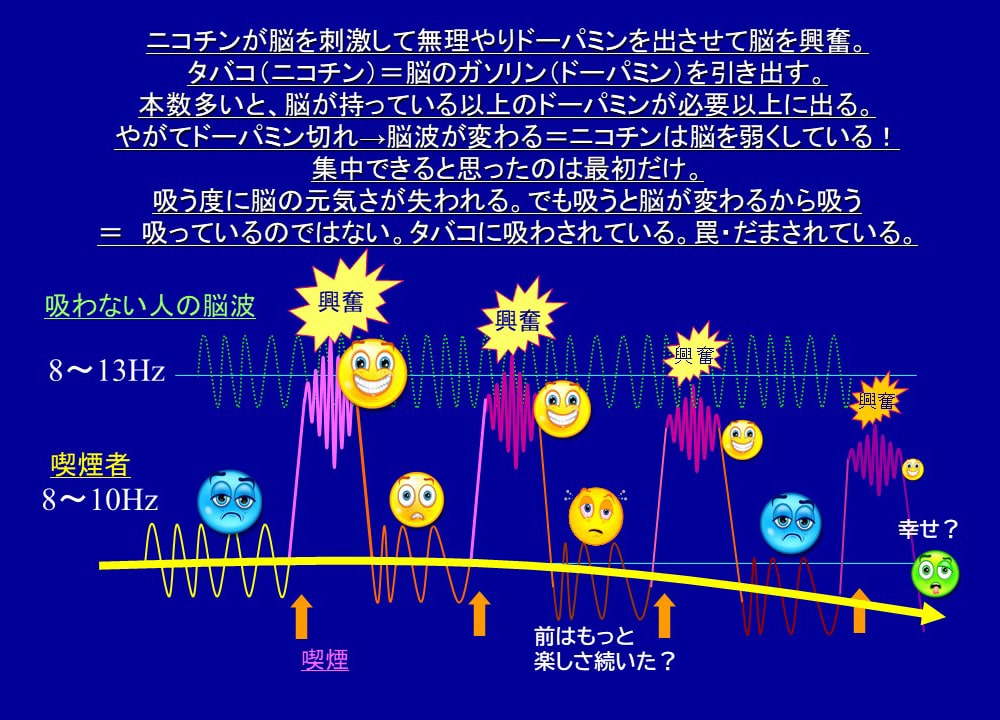

喫煙習慣は一種の薬物依存

喫煙習慣は単なる嗜好によるものではなく、一種の薬物依存です。

タバコはニコチンの作用がもたらす脳や身体への快感による依存(身体的依存)だけでなく、ホッとする、スッキリするといった気持ちの上での依存(心理的依存)が重なっているため、なかなかやめることができません。タバコをやめられないのは、意思が弱いからではなく、ニコチンのもつ強い依存性が原因なのであり、ニコチン依存症は治療が必要な病気と考えられています。

健康保険で受けられる禁煙治療

禁煙治療は、現在では健康保険が適用されており、患者様の負担も軽くなりました。ただし、健康保険を使って受けるためには一定の要件があり、1回目の診察で医師が確認することになっています(要件を満たさない場合でも「自由診療」で禁煙治療を受けることができます)。

健康保険等による禁煙治療の流れ

標準的な禁煙治療では、「12週間にわたり、合計5回の診察」が行われます。

- 通院初回

通院初回 健康保険で治療が受けられるかどうかの「依存度」をチェック。 呼気に含まれる代表的な有害物質(一酸化炭素)の濃度を測定。 相談しながら禁煙開始日を決定し、『禁煙宣言書』にサインします。 健康状態や喫煙・禁煙歴を確認します。「ニコチン切れ症状」への対処法などに関するアドバイスも受けます。 禁煙補助薬を選択し、その特徴と使い方をご説明いたします。 - 禁煙開始

禁煙補助薬の内服開始から1週間後に禁煙を「スタート」します。 - 通院2~4回目

それぞれ初診から2、3、4週間後の受診日です。 呼気一酸化炭素濃度の測定、および禁煙状況のチェックとアドバイスを受けます。 - 通院5回目

初診から12週間後(約3ヶ月後)の最後の受診で、これで禁煙治療は「完了」です。 前回までと同様に呼気一酸化炭素濃度の測定を行い、以降、禁煙を続けていく上でのアドバイスを受けます。禁煙上の不安などがあれば、医師に相談しておきましょう。

禁煙治療を受けた場合の費用比較例

禁煙治療(自己負担3割として)は、処方薬にもよっても異なってきますが、目安としては8~12週間で13,000~20,000円くらいです。1日1箱喫煙する方なら、8~12週間分のタバコ代よりも、保険診療で禁煙治療を受けた場合の自己負担額のほうが安くなる計算になります(詳しくはお問い合わせください)。

| 8~12週間分のタバコ代 | 24,000円~36,000円 |

| 8~12週間分の禁煙治療費 (3割自己負担額) | 13,000円~20,000円 |

※1日1箱吸う人を想定(1日430円換算)